Ausgabe 1, Band 14 – März 2025

Über die Elemente und Ursprünge des modernen Arbeitsparadigmas

Jurgita Imbrasaite

1. Einleitung

Insofar as the political realm was constituted by free men, labor was eliminated from it; and in all these instances, even those in which the value of political action was most limited, labor was viewed as an activity without any dignity in itself whatsoever. (Arendt 2002, 287)

Dieser Artikel verfolgt die Annahme, dass Arbeit nicht nur eine ökonomische oder soziale Größe darstellt, sondern eine diskursive sowie epistemische Grundlage bildet, auf der das menschliche Tätigsein in die Politik der Weltlichkeit (Arendt 1960, 258) eingeht. Wie alle diskursiven Entitäten ist auch die Geschichte der Arbeit von Diskontinuität gekennzeichnet. Hannah Arendt hat auf eine stark an dem Denken der abendländischen Tradition geprüfte Weise gezeigt, dass die Arbeit der Arbeitsgesellschaft eine völlig neue Formation begründet, die dem herkömmlichen Arbeitsbegriff diametral entgegensteht. Während Arbeit seit der griechischen Antike als eine schmerzhafte, mühsame Angelegenheit betrachtet wurde, die aus Armut oder Sklaverei herrührte, wird sie in der Moderne, angetrieben durch die ihr zugeschriebene Produktivität, plötzlich zur wertvollsten öffentlichen Tätigkeit überhaupt. Doch der Aufstieg der Arbeit ist Arendt zufolge keineswegs eine positive Entwicklung, sondern im Gegenteil: sie warnt, dass die „Emanzipation“ der Arbeit nicht zur Freiheit für alle führt, sondern u.a. alle Menschen unter das Joch der Notwendigkeit zwingt. Obwohl Arendt weder typographisch noch begrifflich den Unterschied eindeutig markiert, entfaltet sich Vita Activa oder Vom Tätigen Leben (Arendt 1960, ab hier VA), das zunächst auf Englisch unter dem Titel The Human Condition (Arendt 1959, ab hier HC)1 erschienen ist, als eine kritische Verschiebungsgeschichte zwischen der antiken und der modernen Welt entlang des Arbeitsbegriffes.

Der Begriff des „Arbeitsparadigmas“2 stammt nicht von Arendt selbst. Ich bringe ihn ins Spiel, um ihre Kritik an der modernen Verherrlichung von Arbeit und ihr Denken des neuen Verständnisses der Arbeit als einer fortwährenden diskursiven3 Struktur hervorzuheben. Der Begriff schließt meines Erachtens die Lücke in Arendts oft als nicht sehr systematisch bezeichneter (Young-Bruehl 1991) Behandlung der Tätigkeiten. Diese „fehlende“ Systematik resultiert jedoch aus einer Art Serendipität. Nach ihrer Arbeit über den nationalsozialistischen und stalinistischen Totalitarismus suchte sie zunächst nach dem Grund, warum die Arbeitstheorie von Karl Marx zur Grundlage des Bolschewismus werden konnte (heute in Arendt 20024; 2018). Dabei muss sie erkannt haben, dass nicht nur der Bolschewismus oder der Nationalsozialismus, sondern die gesamte moderne Gesellschaft auf einem Denken beruht, das in der Arbeitsverherrlichung seinen entscheidenden Signifikanten findet. Das Ergebnis5 ist letzten Endes heute als VA/HC bekannt ist.

Arendts Unterscheidung darin zwischen Arbeiten, Herstellen und Handeln ist gut bekannt, weniger beachtet wird jedoch ihre grundlegende Ausarbeitung der Arbeitsfrage in der Moderne. Peg Birmingham zufolge lässt sich sagen, dass “[n]o aspect of Arendt’s thought is more misunderstood than her account of labor in The Human Condition“ (Birmingham 2018, 28). Dies wirkt sich unmittelbar auf die Beurteilung der Möglichkeiten des Tätigseins unter heutigen Bedingungen aus. Daher möchte ich hier hervorheben, welche Rolle das paradigmatische und alles überschattende Arbeitsverständnis bei Arendt einnimmt und wie es das Schicksal der Vita activa in der Moderne fundamental beeinträchtigt. In diesem Artikel steht somit Arendts durchdringende Kritik des modernen Arbeitsparadigmas im Vordergrund, welche vor dem epistemischen Hintergrund der Antike hervorgehoben werden soll. Zudem möchte ich aufzeigen, dass der Fokus auf die Frage der Arbeit die Achse von VA/HC hin zu einem epistemischen Umbruch im menschlichen Tätigsein verschiebt. Hinter dem dominierenden phänomenologischen Fokus auf den Begriff des Handelns kann damit eine historische Diskontinuität im menschlichen Tätigsein und daher auch eine zeitgenössische politische Seite des Werkes zu Tage treten. Denn Arendts Kritik des modernen Arbeitsparadigmas verweist auch heute noch auf die Kehrseite dessen, worauf wir unser Arbeitsverständnis bauen. Die Frage, was Arbeit heute bedeuten darf und welche Bedingungen diesem Verständnis zu Grunde liegen, die ge- und missbraucht werden können, sind besonders dringender Natur, denn eine der größten Katastrophen des menschlichen Tätigseins im 20. Jahrhundert: das niederträchtige Walten der Nationalsozialisten, trat durchaus als eine Ideologie der Arbeit auf, die sich wiederum an den Maximen des modernen Arbeitsparadigmas orientierte.

Im Folgenden werde ich Arendts antikes Verständnis der Arbeit zusammentragen und kommentieren, um die modernen Änderungen vor diesem konsolidierten epistemischen Hintergrund besser konturieren zu können. Im Anschluss widme ich mich in drei Teilen den Elementen des modernen Arbeitsparadigmas, während ich erst die Ursprünge der Umwälzung nachvollziehe und den „theoretischen“ Aspekt der Diskursverschiebung zentriere. Diese Verschiebung betrifft nicht nur das Verständnis der Arbeit selbst, sondern tangiert das dreigliedrige menschliche Tätigsein als solches, dem ich mich im zweiten Schritt widme. Zuletzt sollen die Konsequenzen der Verschiebung diskutiert und der Fokus auf die totalitären Tendenzen des Paradigmas geschärft werden.

2. Antikes Verständnis der Arbeit als „epistemischer Hebel“

[W]as aber mit dem Körper arbeiten kann, ist beherrscht, ist von Natur aus Sklave. (Aristoteles 2019, 1252 a 33-34)

Im Altertum war die Einrichtung der Sklaverei nicht wie später ein Mittel, sich billige Arbeit zu verschaffen oder Menschen zwecks Profit »auszubeuten«, sondern der bewußte Versuch, das Arbeiten von den Bedingungen auszuschließen, unter denen Menschen das Leben gegeben ist. (VA, 101-102)

Arendts Kritik am modernen Arbeitsparadigma ist tief in ihrer Gegenüberstellung von Antike und Moderne verankert. Arendt beschreibt eine beinahe diametrale Umkehrung vom antiken zum modernen Arbeitsbegriff. Sie betont, dass die Arbeitstätigkeit im antiken Griechenland im privaten Bereich angesiedelt war, nämlich im Bereich der oἰϰια - des Haushalts, der Familie und des Privateigentums. Anhand des antiken Gegensatzpaares: Polis und Haushalt, das heute besser als ihre Begriffe des Öffentlichen und des Privaten bekannt ist, macht Arendt deutlich, dass die Arbeit der oἰϰέται oder familiares die Bedingung dafür bildete, für den Bürger in der öffentlichen Sphäre tätig sein zu können. Die Arbeit ist hingegen antipolitisch, da sie keine Angelegenheit der Polis, sondern des Haushaltes darstellt und aus der Politik buchstäblich ferngehalten wird. Sie ist laut Arendt aber auch antipolitisch, weil sie unter der Bedingung der Notwendigkeit steht, das Leben zu erhalten6. Arendts Verständnis der antiken Definition von Arbeit scheint zunächst im direkten Zusammenhang mit ihrer Lektüre von Aristoteles zu stehen. Nur die Männer, die von der Notwendigkeit befreit sind, den Bedürfnissen des Lebens zu dienen, werden als freie Bürger verstanden und können sich dem Leben der Polis widmen. Die Notwendigkeit, den Bedürfnissen des Lebens (mit dem Körper) zu dienen, bildet gewissermaßen die Definition von Arendts „traditionellem“7 Arbeitsbegriff, welchen sie direkt von Aristoteles übernimmt. Sie geht allerdings nicht auf Aristoteles höchstproblematisches Verständnis der sklavischen Natur von bestimmten Menschen8 ein. Stattdessen scheint Arendt die Aufmerksamkeit auf einen anderen Aspekt zu verschieben: Der sklavische Status der Arbeit resultiert nicht nur aus der Tatsache, dass die Tätigkeit der Arbeit Menschen vorbehalten war, die durch Gefangenschaft oder Geburt ihres menschlichen Status beraubt worden waren. Sie hebt hervor, dass das Wesen der Arbeit selbst als sklavisch angesehen wurde, da sie eine Tätigkeit umfasste, die den Menschen durch die Notwendigkeit ihrer Verrichtung versklavte. Was man tatsächlich kritisieren kann, ist die Tatsache, dass Arendt hierbei nicht zwischen Versklavung durch Natur und Versklavung eines Menschen durch einen anderen Menschen differenziert9 und sich nicht eindeutig von der Aristotelischen „Natur des Sklaven“ distanziert. Doch sie scheint sich vielmehr für eine Art epistemischer Setzung zu interessieren, die ihr zufolge in der Antike vorherrscht: „[A]lle griechischen Autoren – auch wenn sie gelegentlich wie Hesiod die Arbeit höher einzuschätzen scheinen – [sind] sich darüber einig […], daß körperliche Arbeit sklavisch ist, weil sie durch die Notdurft des Körpers erzwungen ist.“ (VA, 101) Zudem tradiert Arendt eine Lesart von Autor*Innen, die häufig nicht eine Originaltreue priorisiert, sondern sich an Ideen zu inspirieren scheint, um diese weiter zu tragen, zu verschieben und somit ihr eigenes Denken zu bilden. Wenn ihr das in einigen Fällen die Kritik einbringt, die Autor*Innen nicht richtig verstanden zu haben und nicht richtig wiederzugeben (Vgl. Meyer 2019; Pitkin, 1998; Brouwer 2024), so ist es im Fall der Sklaverei und Arbeit bei Aristoteles ersichtlich, welche Vorteile diese besondere Lesart mit sich bringt.

Die Arbeit als unfreie, versklavende Tätigkeit ist für Arendt auch nicht nur der Antike vorbehalten. Durch ihre Beschäftigung mit Thomas von Aquin stellt Arendt eine quasi epistemologische Kontinuität in ihrem Verständnis von Arbeit in der gesamten Vor-Moderne her.10 Nach Aquin war auch im Mittelalter nur derjenige der Arbeit verpflichtet, der nicht über ausreichende Mittel verfügte, um sich von ihr zu befreien. Mit anderen Worten: Auch in der Feudalzeit mussten die Menschen nur arbeiten, wenn sie sich nicht anders zu helfen wussten (Von Aquin 2013, 135). Beinahe in einem Foucaultschen Sinne schafft Arendt in einer Fußnote diskursive Beweise dafür, dass die vormoderne Etymologie von Arbeit als Schmerz, Mühsal, Leiden und Armut in die Geschichte eingeht.

Alle Worte für »Arbeit« in den europäischen Sprachen – das lateinische und englische labor, das griechische πóνoς, das französische travail, das deutsche Arbeit – bedeuten ursprünglich ›Mühsal‹ im Sinne einer Unlust und Schmerz verursachenden körperlichen Anstrengung und bezeichnen auch die Geburtswehen. Labor, verwandt mit labare, heißt eigentlich »das Wanken unter einer Last«, Arbeit sowohl wie πóνoς haben die gleiche etymologische Wurzel wie Armut bzw. πενία. Selbst Hesiod, der gemeinhin unter die wenigen Verteidiger der Arbeit im Altertum gezählt wird, spricht von »peinvoller Arbeit« – Πóνoν ἀλγινóεντα – und zählt sie an erster Stelle unter den Übeln auf (Theogonie 226). (Für den griechischen Sprachgebrauch siehe G. Herzog-Hauser, »Ponos« in Pauly-Wissowa Bd. 212.) Laut Kluge-Götz, Etymologisches Wörterbuch, Berlin 1951, stammen sowohl arm wie Arbeit von dem germanischen Stamm arbm –, dessen Ausgangsbedeutung: vereinsamt, verlassen ist. Das germanische arbejidiz, Mühsal, dient zur Übersetzung von labor, tribulatio, persecutio, adversitas, malum. (VA, 416).

Die gesamte Untersuchung des vormodernen Verständnisses von Arbeit liefert bei Arendt die Folie, um die modernen Veränderungen nachzuzeichnen. Aber wie bewertet sie die Arbeit in ihrer so genannten traditionellen Diskursivität, die nicht nur bei Aristoteles beginnt, sondern die „Tradition“ grundsätzlich prägt und erst mit Marx gebrochen wird (Arendt 2002)? Ist der antike Arbeitsbegriff die „gute“ Alternative, die Arendt nostalgisch den neuzeitlichen Entwicklungen entgegensetzen möchte? Das würde bedeuten, dass Arbeit nur von Sklaven und Armen ausgeführt werden soll, und zwar nur, damit eine Handvoll freier männlicher Bürger von Arbeit und anderen Notwendigkeiten des Lebens befreit, politisch aktiv sein können. Das ist keineswegs die Aussage von VA/HC und auch nicht der Grund, warum Arendts Denken mit der griechischen antiken Setzung hantiert. Arendts Bezug auf das altgriechische Szenario hat, wie Seyla Benhabib es hervorhob, keinen nostalgischen Charakter (Benhabib 1991) und ich möchte hinzufügen: schon gar nicht, wenn es um den Arbeitsbegriff geht. Wenn Arendt dem altgriechischen Begriff des Politischen und des Handelns sehr viel Positives abgewinnen kann, so verhält es sich mit dem Begriff der Arbeit ganz anders. Mitnichten zelebriert Arendt die sklavische Stellung der Arbeit und ist ganz weit davon entfernt, antike Bedingungen der Sklaverei herbeizusehnen, damit die*der politisch Handelnde selbst nicht arbeiten muss. Vielmehr handelt es sich um einen epistemischen „Hebel“, der es ermöglicht, moderne Veränderungen im Denken zu lesen und hervorzuheben. Denn es geht Arendt durch und durch um die Bedingungen des modernen Denkens, Seins und Tätigseins, und die Antike bleibt immer ein Rückblick. So gesehen lautet ihre Kritik an die Moderne, Arbeit nicht kritisch genug zu betrachten und die sklavischen Elemente darin zu untergraben. Vielmehr noch, die Frage der Sklaverei wird keinesfalls übersehen, sondern bildet erst recht die Schärfe der Arendt‘schen Kritik des modernen Arbeitsparadigmas. Wenn sie schreibt, dass „[s]chon Marx […] gewußt [hat], daß die Emanzipation der Arbeit in der Moderne keineswegs damit zu enden braucht, das Zeitalter der Freiheit für alle heraufzuführen, und daß sie ganz genausogut die gegenteilige Folge haben kann, nun zum ersten Mal alle Menschen unter das Joch der Notwendigkeit zu zwingen“ (VA, 154), dann macht sie ihre Position bezüglich Arbeit, die Sklaverei bedeutet, deutlich. Arbeit wird nicht etwa von ihrem sklavischen Element befreit, sondern der neue Diskurs ihrer Verherrlichung verbirgt nur allzu gut die darunterliegende Schicht der Ausbeutung, die nicht mehr nur einer Gruppe von Menschen gilt, sondern so gesehen allen.

3. Das moderne Arbeitsparadigma

Bereits in Arendts Auseinandersetzung mit Marx und der Tradition des abendländischen politischen Denkens (Arendt 2002; 2018) ist die Frage der Arbeit und der radikalen gesellschaftlichen Aufwertung ihres Stellenwertes wesentlich. Obwohl sich Arendt darin primär mit der Frage beschäftigt, wie Marx' theoretische Erhöhung und Überschreibung der Arbeit zu einer sozialistisch-totalitären Gesellschaftsideologie werden konnte, legt sie damit bereits den Grundstein für ihr Verständnis und ihre Kritik des ideologischen modernen Arbeitsparadigmas als solches.

[W]e live in a society of laborers. That is, we live in a society in which men consider all their activities primarily as laboring activities […]. It is in this sense that those who manifestly do not labor, who do not earn their living through labor, are in a society of laborers judged to be parasites. (Arendt 2002, 310-311)

Arendts Beschäftigung mit Arbeit gründet in ihrer Kritik der modernen Umwälzung, die die kapitalistische Logik, Diskursivität und Ethik mit sich bringt. Auch wenn das Wort „Kapitalismus“ in VA/HC kaum vorkommt, setzt sich Arendt in ihrer Analyse der Verherrlichung der Arbeit direkt mit kapitalistischen Elementen und Strukturen des Arbeitsparadigmas auseinander. Peg Birmingham ist sogar der Meinung, dass es notwendig ist, „her criticisms of the laboring activity” vor dem Hintergrund ihrer Kritik ”of capitalism’s ‘original crime’ of expropriation and wealth accumulation“ (Birmingham 2018, 28), die Arendt in Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Arendt 2008) vorbringt, zu lesen. Bezeichnend ist aber auch, dass Arendt ihre hier diskutierte Kritik des modernen Arbeitsparadigmas nicht mehr an eine gesichtslose Einheit des Kapitalismus richtet, sondern nach den diskursiven und epistemologischen Ursprüngen des neuen Arbeitsverständnisses sucht. Dabei setzt sie sich mit den Theoretikern der politischen Ökonomie, John Locke (2018), Adam Smith (2008) und vor allem Karl Marx (1963, 1967, 1983a, 1983b, 1988, 1992) als den Begründern des Diskurses auseinander.

3.1 Diskursiver Umbruch und die theoretische Verherrlichung der Arbeit

Arendt zufolge beginnen die modernen Bedingungen der Arbeit mit der Theorie von John Locke, der die Verherrlichung der Arbeit im 17. Jahrhundert zur Rechtfertigung des Privateigentums erfand. Unter Verherrlichung versteht Arendt die theoretische Erhebung der Arbeit von der niedrigsten und verachteten Stufe in den Rang der am höchsten geschätzten aller Tätigkeiten. Allerdings behauptet Arendt zu keinem Zeitpunkt, dass es sich dabei um einen bewussten Prozess handelt. Arbeit ändert ihren Diskurs11 und wird nicht mehr als Ursache von Armut und Pein angesehen, sondern wird zur Quelle materieller Güter sowie ihres Wachstums erhoben.

Der plötzliche glänzende Aufstieg der Arbeit von der untersten und verachtetsten Stufe zum Rang der höchstgeschätzten aller Tätigkeiten begann theoretisch damit, daß Locke entdeckte, daß sie die Quelle des Eigentums sei. Der nächste entscheidende Schritt war getan, als Adam Smith in ihr die Quelle des Reichtums ermittelte; und auf den Höhepunkt kam sie in Marx’ »System der Arbeit«, wo sie zur Quelle aller Produktivität und zum Ausdruck der Menschlichkeit des Menschen selbst wird. (VA, 119-120)

Marx spielt für Arendt eine entscheidende Rolle bei der theoretischen Überhöhung der Arbeit, da er den Begriff der Arbeit letzten Endes effektiv mit Produktivität überschreibt. Von den dreien interessierte sich Arendt zufolge ohnehin nur Marx für die Arbeit als solche: Locke ging es um die Institutionalisierung des Privateigentums als Wurzel der Gesellschaft und Smith wollte das ungehinderte Fortschreiten einer grenzenlosen Akkumulation von Reichtum erklären und sichern. Dies ist ein Grund, warum Arendt in ihrer Kritik des modernen Arbeitsparadigmas Marx am stärksten zur Verantwortung zieht.

Allerdings ist Arendt nicht selten vorgeworfen worden, Marx falsch gelesen oder gar missverstanden zu haben (Vgl. Meyer 2019; Pitkin 1998; Tchir 2017), da es ihm offensichtlich darum ging, die Rolle der Arbeit in den Produktionsprozessen kritisch zu beschreiben und sie nicht nach seinen eigenen Vorstellungen theoretisch zu erfassen. Arendts Kritik bewegt sich jedoch auf einer Ebene, die vielen ihrer Kritiker*Innen entgeht, nämlich zu betonen, dass die analytische und kritische Beschreibung von Marx ihre eigene diskursstiftende Kraft hinsichtlich des Arbeitsverständnisses hat. Marx' allgemeines Arbeitsverständnis differenziert ebenso wie das von Adam Smith zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit, während die Letztere als etwas „Parasitäres“ und sogar „Perverses“ (VA, 104) vom Arbeitsdiskurs ausgeschlossen wird. Dabei war Produktivität laut Arendt nie Teil dieser Tätigkeit, sondern im Gegenteil: „Denn es ist ja gerade das Kennzeichen der Arbeit, daß sie nichts objektiv Greifbares hinterläßt, daß das Resultat ihrer Mühe gleich wieder verzehrt wird und sie nur um ein sehr Geringes überdauert.“ (VA, 104) Die Einschreibung der Produktivität in das Arbeitsverständnis gehört zu den Grundelementen, die zu der gewaltigen Rangerhöhung der Arbeit führen. Marx spielt hinsichtlich der Sinnverschiebung und Überlagerung von Arbeit in Arendts Kritik eine elementare Rolle und zwar wegen der gravierenden Dynamik, welche die Einschreibung der Produktivität in den Arbeitsbegriff in seiner Theorie gewinnt. Er legitimiert die produktive Kraft der Arbeit als eine Art Naturkraft, die eine überschüssige „Fruchtbarkeit“ impliziert, vergleichbar mit der menschlichen Zeugungskraft. Arendts Kritik an Marx besteht vordergründig darin, dass er der Arbeit Eigenschaften zuschreibt, die nur dem Leben allein zukommen:

Das Niveau des Marxschen Denkens zeigt sich vielleicht nirgends deutlicher als darin, daß er diese noch halb metaphorischen Gleichsetzungen von Wirtschafts- und Lebensprozessen auf die beiden fundamentalen Modi zurückführte, in denen der menschliche Lebensprozeß wirklich verläuft und die ihm eigentümliche Fruchtbarkeit entfaltet, nämlich auf die Arbeit und das Zeugen. (VA, 125)

Anders gesagt kritisiert Arendt12, dass Marx die Arbeit zum Wesen des menschlichen Lebens erhebt, und unterstreicht, dass bei ihm diese einen naturalisierten Sinn als die produktivste und fruchtbarste Tätigkeit überhaupt erhält. Ihr zufolge entdeckte Marx dank seines konsequenten Naturalismus die Arbeitskraft als die spezifisch menschliche Form der Lebenskraft, die ebenso fähig ist, einen Überschuss zu schaffen wie die Natur selbst. (VA, 127-28) Und dennoch sieht Arendt Marx nicht als den Begründer des naturalisierten produktiven Diskurses der Arbeit. Ihr zufolge musste bereits John Locke das Eigentum auf einen natürlichen Ursprung der körperlichen Aneignung zurückführen, um das private Eigentum vom gemeinsamen zu unterscheiden. (VA, 111) Es ist also wichtig hervorzuheben, dass VA/HC nicht, wie oft angenommen, eine Kritik ausschließlich an Marx formulieren möchte, sondern tatsächlich eine Kritik der modernen Diskursivität der Arbeit schreibt, in der Marx eine symptomatische, aber eingebettete Rolle im ökonomischen Denken der Moderne spielt. Man könnte sagen, Arendt verfolgt in VA/HC primär eine diskursive Verflechtung und Kontinuität und besteht nicht auf ein „revolutionäres“ Subjekt. Die Kongruenz des modernen Arbeitsparadigmas drückt sich gerade in den Verbindungen aus, die sie aufdeckt. In einer quasi Foucault'schen Manier entfaltet Arendt einen modernen Umbruch, der sich diskursiv vollzieht und das Verständnis von Arbeit, aber auch die Bedingungen für andere Tätigkeiten radikal verändert.

3.2 Das Schicksal des dreigliedrigen menschlichen Tätigseins

Der spektakuläre Aufstieg der Arbeit zur meistgeschätzten aller menschlichen Tätigkeiten hat gravierende Konsequenzen, und zwar für die menschliche Bedingtheit selbst. In ihren Princeton Vorträgen zu Marx (Arendt 2002, 2018) unterstreicht Arendt, dass in einer Arbeitsgesellschaft alle menschlichen Tätigkeiten nur dann wertvoll sind, wenn sie als arbeitendes, d.h. produktives Tätigsein auftreten. In VA/HC, vor allem in den Abschnitten „Arbeit“ und „Die Vita Activa und die Neuzeit“, stellt Arendt heraus, dass die dreifache menschliche Tätigkeit in der Moderne diskursiv unter der Arbeitsideologie insgesamt wie eingefaltet wird.

Vergleicht man die moderne Welt mit den Welten, die wir aus der Vergangenheit kennen, so drängt sich vor allem der enorme Erfahrungsschwund auf, der dieser Entwicklung inhärent ist. […] Das Handeln wiederum, das erst mit dem Herstellen gleichgesetzt wird, sinkt schließlich auf das Niveau des Arbeitens ab, weil auch das Herstellen, wegen der ihm inhärenten Weltlichkeit und Gleichgültigkeit gegen die Belange des Lebens, nur als eine Form der Arbeit geduldet werden kann, als eine vielleicht kompliziertere, aber grundsätzlich von anderen Funktionen nicht geschiedene Funktion des Lebensprozesses im Ganzen. (VA, 410)

So wird im modernen Arbeitsparadigma, das Arendt denkt, sowohl das Herstellen als auch das Handeln, aber auch das ursprüngliche Arbeitsverständnis quasi überlagert und synthetisiert. Der neu erschaffene Arbeitsbegriff ist grundsätzlich als eine Kombination von Eigenschaften, die dem Begriff der Arbeit ursprünglich fremd sind, zu verstehen. Die dreifache menschliche Tätigkeit verschmilzt zu einem neuen Diskurs der produktiven Arbeit, die zum traditionellen Arbeitsbegriff ziemlich verquer steht.

Aus einer epistemischen Perspektive ist die moderne Transformation verheerend, da das grundlegende dreifache menschliche Tätigsein, d.h. die lebenserhaltende Arbeit, das welterbauende Herstellen und das Handeln, das die Pluralität verwirklicht und die politische Gemeinschaft aufrechterhält, ihre Bedingungen zu verlieren scheinen. Ich stimme zwar mit Roger Berkowitz überein, dass die „fundamental human capacities of labor, work, and action are not lost; they remain human capacities“ (Berkowitz 2018, 23). Was Arendt jedoch seit ihrer Auseinandersetzung mit Marx kritisiert, ist die allumfassende Verherrlichung der Arbeit und das Entstehen der „Arbeitsgesellschaft“ (Arendt 2002; 2018; VA), die alles Tätigsein vereinnahmt. Arbeit wird zur einzigen Tätigkeit, die es sich „lohnt“ öffentlich auszuüben.

Wie kann man sich diesen Vorgang vorstellen? Zunächst einmal kann die Arbeit nur dadurch von der niedrigsten zur wichtigsten Tätigkeit aufsteigen, dass sie mit den produktiven Eigenschaften des Herstellens überschrieben wird (vor allem bei Marx). Im traditionellen Sinne ist eine gewisse Produktivität dem Herstellen immanent, da diese Tätigkeit für das Produzieren einer „künstlichen Welt von Dingen“ (VA, 16) zuständig ist. Das Herstellen ist für Arendt die menschliche Schöpfung von Gegenständen, die von Dauer sind und zu einem neuen Bestand und somit zur „Heimat“ für das menschliche Dasein werden, „das von Natur in der Natur heimatlos ist“ (VA, 16). Aufgrund dieser „produktiven“ weltbildenden Qualitäten ist das Herstellen prinzipiell von der Arbeit, aber auch vom Handeln unterschieden. Doch das Herstellen verliert in diesem modernen Überschreibungsprozess ebenfalls seine traditionellen Bedingungen und „verschmilzt“ mit der Arbeit bzw. wird nur als Arbeit geduldet13. Die spezifische Vermischung von Arbeit und Herstellen lässt sich noch in der heutigen Gleichsetzung der englischsprachigen Begriffe work und labor nachvollziehen. Die Verwendung des Begriffs work statt labor ist nicht nur im Alltag, sondern auch in der akademischen Forschung zur Gegenwart und Zukunft von Arbeit typisch.14

Aber auch die ursprünglichen Bedingungen des Handelns sind Arendt zufolge in der modernen Welt nicht mehr einfach gegeben. Galt in der Antike das Handeln (und Sprechen) als die wichtigste öffentliche und politische Tätigkeit, so wird in der Moderne die Arbeit „bzw. die Arbeit im Sinne einer herstellenden Tätigkeit“ (VA, 390) zur einzigen Form der Tätigkeit, die wert ist, öffentlich ausgeübt zu werden. Die Arbeit tritt an diese hochgeschätzte Stelle des Handelns, während Letzteres quasi zur privaten Kategorie des "Hobbys" degradiert wird.

Kurz, die Befreiung der Arbeit hat nicht zur Folge gehabt, daß man die Arbeitstätigkeit als gleichwertig und gleichberechtigt mit allen anderen menschlichen Tätigkeiten der Vita activa ansetzt, sondern hat zu ihrer unbestrittenen Vorherrschaft geführt. Vom Standpunkt des »Ernstes des Lebens«, der darin besteht, das Leben in der Arbeit zu reproduzieren und »to make a living«, werden alle nicht-arbeitenden Tätigkeiten zum Hobby. (VA, 151-152)

D.h. selbst wenn man versucht, politisch zu handeln, wird man nur dann wertgeschätzt, wenn die Handlung letztlich als produktive Arbeit auftritt. Das Politische wird Arendt zufolge funktionalisiert, sofern „Handeln, Sprechen und Denken primär den Überbau sozialer Interessen“ bilden (VA, 43). Insgesamt geht dies mit einer Verschiebung einher, die das Öffentliche und das Private betreffen. Gehörte die Arbeit in der Antike dem privaten Bereich des Haushaltes an und das Handeln der öffentlichen Sphäre der Polis, so fließt, laut Arendt, die Kluft zwischen dem Öffentlichen und dem Privaten in der Moderne ineinander über und gewährleistet keine richtige „Schwelle“ mehr, die die Aufrechterhaltung beider Sphären garantiert.

[M]it dem Entstehen der Gesellschaft in der Neuzeit, das heißt mit dem Aufstieg des »Haushalts« und der »ökonomischen« (oἰϰία) Tätigkeiten in den Raum des Öffentlichen, das Haushalten selbst und alle Angelegenheiten, die ehemals in die Privatsphäre der Familie gehörten, nun alle angehen, und das heißt, zu »kollektiven« Angelegenheiten geworden sind. So gehen in der modernen Welt diese beiden Gebiete dauernd ineinander über, als seien sie nur die Wellen in dem immer fließenden Strom des Lebensprozesses selbst. (VA, 43)

Darin sieht Arendt die Vermischung zwischen dem Politischen und dem Gesellschaftlichen begründet. (VA, 43) Die gesellschaftliche Institutionalisierung des Politischen führt dazu, dass das politische Handeln von Berufspolitiker*Innen ausgeführt und somit zur Arbeit wird.

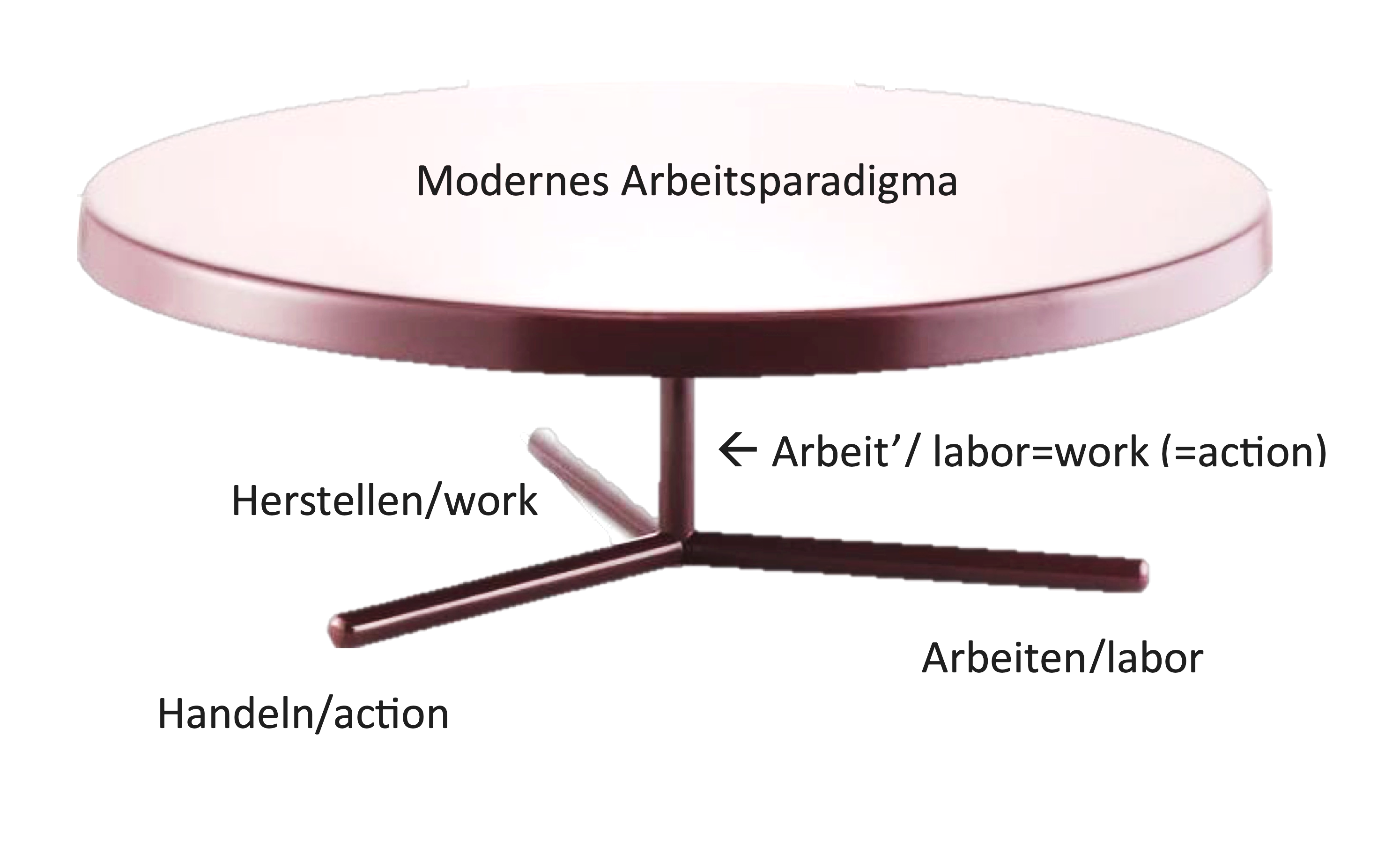

Um diesen diskursiven Vorgang der Verschmelzung besser verstehen zu können, habe ich ein Bild entwickelt, welches das Arbeitsparadigma topologisch verortet:

Es kann folgendermaßen gelesen werden: Stand das menschliche Tätigsein in der Antike und auch noch im Mittelalter auf drei „Füßen“: Arbeiten, Herstellen, Handeln, so „verschmilzt“ es in der Moderne quasi zu einem „Fuß“, einem Arbeitsbegriff, dass die Qualitäten der anderen Tätigkeiten einfaltet und synthetisiert. Ich schreibe den modernen Begriff der Arbeit hier als Arbeit´, um den Unterschied zu verdeutlichen; ich denke jedoch nicht, dass es generell notwendig ist, einen neuen Begriff dafür einzuführen. Die Arbeit´ ist das, was, wie oben thematisiert, auf Englisch meist mit work wiedergegeben wird und gleichzeitig eine Austauschbarkeit zu labor hegt. Und gleichzeitig ist es auch die einzige Stelle, an der das Handeln offiziell eingegliedert ist. Diese diskursiv eingeschmolzene Struktur bildet eine solide Grundlage, um die ganzen widersprüchlichen, aber auch durchaus totalitären Qualitäten des Arbeitsparadigmas zu tragen.

Somit gibt es in einer Gesellschaft, in der alle Tätigkeiten als Arbeit verstanden werden, keinen Platz für Nicht-Arbeit, d.h. für alle anderen möglichen Formen des Tätigseins, die eben keine Arbeit sind. Sie können bestenfalls als „Spiel“ oder „Hobby“ geduldet werden. Als Schlussfolgerung des Kapitels „Arbeit“ macht Arendt die verheerende Auswirkung dieser Diskursverschiebung deutlich:

Dafür ist charakteristisch, daß nun nicht einmal mehr die »Werktätigkeit« und das Werkschaffen des Künstlers unangetastet bleibt, sondern in den der Arbeit angemessenen Gegensatz des Spieles aufgelöst und damit seiner weltlichen Bedeutung beraubt wird. Innerhalb des arbeitenden Lebensprozesses der Gesellschaft im Ganzen erfüllt das »Spielen« des Künstlers die gleiche Funktion wie das Tennisspielen oder der Zeitvertreib des Hobbys im Leben des Individuums. (VA, 151-152)

Das erdrückende Gewicht dieses Vorganges muss Arendt am eigenen Tätigsein gespürt haben, als eine Autorin und Denkerin, die mit ihrem Werk (work, Markell 2011, 23) in der Welt nur dann auftreten kann, wenn diese als Arbeit verstanden oder schlimmstenfalls als Hobby bezeichnet wird. Und so gesehen haben auch Menschen, die versuchen auf die "Bühne der Welt" (VA, 416) zu treten und durch ihr Handeln und Sprechen die politische Mit-Welt mitzugestalten, heute nur die Wahl zwischen Arbeits- oder Hobbybedingungen.

3.3 Totalitäre Tendenzen

Die moderne Verherrlichung der Arbeit sowie die diskursive Einfaltung der anderen Tätigkeiten stehen bei Arendt aber auch dafür, dass „from now on labor as a human activity no longer belonged to the strictly private realm of life: it became a public political fact of the first order“ (Arendt 2002, 284). Arbeit als öffentliches politisches Faktum erster Ordnung bedeutet sicherlich nicht, dass Arbeit zu einer politischen Tätigkeit wurde, wie es in der Antike das Handeln war. Arendt versucht in VA/HC genau das Gegenteil aufzuzeigen. Die Politisierung einer als unpolitisch oder gar antipolitisch empfundenen Tätigkeit gleicht einer Instrumentalisierung, die in den totalitären Ideologien der Arbeit ihren Höhepunkt fand. Und doch bildet die Verknüpfung zwischen Arendts Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus und ihrer ausführlichen Kritik des Arbeitsparadigmas eine Art missing link. Was unbeantwortet bleibt, ist die Verflechtung zwischen Arbeitsideologie in totalitären Regimen und derselben in der Arbeitsgesellschaft. In einer Welt, wo das menschliche Tätigsein uns tatsächlich nur als Arbeit bekannt ist, ist ein Durcharbeiten (Vgl. Hamacher 2002) der Verknüpfung besonders wichtig. Selbst wenn dieser missing link insgesamt eines eigenständigen Artikels bedarf, möchte ich in einer Kurzform ein paar Verknüpfungen diesbezüglich herstellen, um auf die bei Arendt anklingenden, aber nicht ausformulierten totalitären Tendenzen des Paradigmas hinzuweisen.

Besonders bedrohlich erscheint zunächst die Tatsache, dass nicht nur der Bolschewismus in Marx sein Vorbild fand, sondern dass auch die nationalsozialistische Arbeitsideologie durch und durch aus dem modernen Arbeitsparadigma schöpfte. Hitlers Arbeitsbegriff hat nämlich nicht nur die völkische Tradition, sondern die moderne ökonomische Theorie zur Grundlage (Wild 2014, 10). Trotz der plakativen Ablehnung des Kapitalismus hat der Nationalsozialismus durchaus einige seiner Elemente übernommen. Wild (2014) macht deutlich, dass die Nazi-Arbeitsideologie mit den Thesen von Adam Smith und von Marx bezüglich des wertschöpfenden Charakters der Arbeit sowie der Arbeit als Quelle gesellschaftlichen Reichtums direkt korrespondiert. In der Einleitung zum Band Arbeit und Nationalsozialismus verweisen Buggeln und Wild insgesamt darauf, dass der nationalsozialistische Arbeitsbegriff ziemlich stark in der modernen Arbeitsdiskursivität eingebettet war15. (Buggeln/Wild 2014) Es war ebenfalls ein verherrlichter Arbeitsbegriff, auf welchen die nationalsozialistische Ideologie mit ihren abscheulichen antisemitischen Ideen und Taten sich stützte. Hitler polarisierte aufs Extremste zwischen den „egoistischen“ Juden, die Arbeit als Strafe begriffen, und den Deutschen, die nicht nur zu arbeiten verstanden, sondern die Arbeit auch als eine soziale und moralische Plicht sowie Fähigkeit zur Staatenbildung und blühenden Kultur zelebrierten. (Wild 2014, 4) Die perverse Kehrseite dieser nationalsozialistischen Arbeitsideologie ist die Tatsache, dass die*der Ausgestoßene in einem „Arbeitserziehungslager“, das als „Straflager“ bezeichnet wird, buchstäblich mit Arbeit bestraft werden sollte.

Das Erschreckende an dieser widersprüchlichen Arbeitsideologie ist tatsächlich, dass diese weniger aus dem modernen Arbeitsparadigma herausfällt, als man es möchte, sondern im Gegenteil. Arendt selbst hat die nationalsozialistische Arbeitsauffassung als solche leider nicht behandelt. Es ist jedoch Arendt in VA/HC, die einen starken historisch-analytischen Rahmen bietet, um eine Gesellschaft zu beschreiben und zu kritisieren, in der die fortdauernde moderne Arbeitsideologie so stark verwurzelt ist, dass die Menschen wirklich glauben – und gar nicht mehr davon überzeugt werden müssen –, Arbeit wäre ein höheres Gut, eine (Selbst-)Pflicht oder eine Ethik. Dabei ist das Arbeitsparadigma selbst von einer radikalen Ambivalenz gekennzeichnet. Der neue wertschöpfende und produktive Charakter der modernen Arbeitsidee eliminiert keineswegs die Arbeit als ponos (d.h. Leid, Not, Mühe). Der Diskurs wechselt und bringt eine neue Perspektive mit sich, namentlich dass es möglich ist aus dem menschlichen Leben Arbeitszeit und Arbeitskraft herauszupressen16 um daraus etwa einen totalitären Staat oder andere „Güter“ zu errichten. Die Vorstellung, dass die Arbeit gleich dem Zeugen sich quasi endlos produktiv machen lässt führt natürlich nicht dazu, dass die Arbeiter*Innen irgendwas von diesem „schöpfenden“ Charakter der Arbeit haben. Im Gegenteil werden sie zu einer rohen Masse, aus der geschöpft wird, und es stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob es dabei um Leid und Not dieser Arbeitenden geht. Die von Arendt als sklavisch bezeichnete Substanz der Arbeit aus der Antike wird so eingefaltet, dass sie nicht mehr zum Diskurs gehört. Die Maxime der Produktivität und (Wert-)Schöpfung durch Arbeit sowie ihr politischer Gebrauch stellt bereits an sich eine totalitäre Tendenz dar, da diese Arbeit bestenfalls für diejenigen, die sie nicht verrichten, von Vorteil ist. So gesehen gibt es viele Aspekte in der Nazi-Arbeitsideologie, die weder neu waren noch aufgrund ihrer mühelosen Eingliederung im Arbeitsparadigma der Moderne heute abgelehnt werden. Zwar ist der Antisemitismus sicherlich kein Teil des Arbeitsparadigmas, aber dennoch konnte seine abscheuliche Rechtfertigung mit der modernen Verherrlichung und Wertschätzung der Arbeit verbunden werden.

In Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Arendt 2008) ist der Fokus Arendts im Antisemitismus-Kapitel gleichwohl ein anderer und auf den historischen Antisemitismus überhaupt als einer der Wurzeln des Totalitarismus gerichtet17. Und doch sind in diesem Werk bereits Komponenten angelegt, die ebenfalls ermöglichen, einen gewissen Link zu den totalitären Elementen des Arbeitsparadigmas herzustellen. Vor allem im Imperialismus-Kapitel macht Arendt deutlich, wie tief die imperialistische Expansion und die Auswirkungen des Kapitalismus miteinander verwoben sind, die den Weg für den Totalitarismus ebenfalls vorbereitet haben. Nicht nur den Begriff der Expansion führt Arendt auf eine rein ökonomische Logik zurück (Arendt 2008, 290), sondern sie zeigt auch, dass die Expansion des Kapitals im Zeitalter des Imperialismus politische und ideologische Konsequenzen hatte, die zur Entstehung totalitärer Regime führten. Die sogenannte „Expansion um der Expansion willen“ (Arendt 2008, 291), die Arendt zufolge sich im ökonomischen Bereich „als ein angemessenes Prinzip bewährt hatte“ (Arendt 2008, 290), wurde zur zentralen politischen Idee des Imperialismus, jedoch basierend auf der Tatsache, dass die kapitalistische Expansion an die nationalen Grenzen stieß und neuer Territorien bedurfte. Zudem führte der Imperialismus zu extremer Ungleichheit und zur Marginalisierung großer Teile der Menschen, was diese anfällig für die Versprechen totalitärer Bewegungen machte. Arendt beschreibt die Bourgeoisie als treibende Kraft des Imperialismus, die durch ihre Fixierung auf Expansion und Gewinn traditionelle politische Strukturen untergrub und so unabsichtlich den Boden für totalitäre Herrschaft bereitete.

Der Wahn der Bourgeoisie, daß Geld mehr Geld zeugen kann, so wie Menschen Menschen zeugen, war ein abscheulicher Traum geblieben, solange man dies Geld immerhin in Produktionskraft verwandeln und in Industrieunternehmungen anlegen konnte; Geld hatte in Wahrheit niemals Geld gezeugt, sondern Menschen hatten Produkte hergestellt und Geld verdient. (Arendt 2008, 312)

Hier klingt nicht nur bereits die gleiche Kritik an, die später zu Arendts zentraler Kritik an Marx wird, sondern auch der ambivalente Zwiespalt zwischen Arbeit als Tätigkeit der einen und Arbeit als Macht der anderen Klasse. Zwar geht Arendt auf die Frage der Arbeit in diesem Prozess nicht ein. Aber vor dem Hintergrund der hier durchgeführten Analyse wird deutlich, dass es das neue Konzept der „herstellenden Arbeit“ ist, die zu einer quasi unbegrenzten Produktivität eingespannt wurde und zum Mittel für Expansion und Akkumulation geworden ist.

Dieser Logik folgend, kann man erkennen, wie zentral die Frage der Arbeit bei der Verlagerung der Fragestellung zwischen Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft (Arendt 2008) und VA/HC war. Zwischen den Werken entwickelte Arendt auf der Suche nach dem ideologischen Ursprung des Bolschewismus bei Marx eine Analyse, die sich auf eine gesellschaftliche Totalisierung der Arbeit in der Moderne verlagerte. Obwohl Arendt selbst diese Schlussfolgerung nicht in dieser Deutlichkeit zieht, muss man feststellen, dass einer der Gründe, warum sie ihre Untersuchung der Rolle von Marx in der Frage des sozialistischen Totalitarismus nicht abschließen konnte, die Tatsache war, dass sie das moderne Paradigma der Arbeit als modus operandi der kapitalistischen Moderne entdeckte. Brunkhorst (2011) macht im folgenden Zitat deutlich, dass das Verständnis des Totalitären der Macht bei Arendt insgesamt sich zwischen den Werken verschiebt – und ich möchte hinzufügen, dass es dabei genau um die Arbeitsideologie der Arbeitsgesellschaft geht, die als ein Machtinstrument instrumentalisiert wird.

Der Machtbegriff aus Vita activa oder Vom tätigen Leben und Über die Revolution wird dann wenig später eine verblüffende Uminterpretation und Erweiterung des Machtbegriffs aus Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft darstellen. Reflexive und deshalb entgrenzt-expansive Macht – »Macht, die mit jeder ihrer Bewegungen mehr Macht erzeugt« – erscheint jetzt nicht mehr ausschließlich destruktiv. Macht ist nicht mehr als reflexiv aufgestufte schon totalitär. (Brunkhorst 2011, 41)

Auch Kohn (2011) zufolge führte Arendts Beschäftigung mit Marx sie eigentlich zu dem radikalen Umbruch in der Moderne selbst, was sie veranlasste, „die gesamte Tradition politischen Denkens zu hinterfragen“ (Kohn 2011, 46). Kohn weist (wenn auch nur am Rande) darauf hin, dass die Arbeitsfrage bei Marx für Arendt dabei eine wichtige Rolle spielt18.

Ausgehend von Arendts tiefgehender Auseinandersetzung mit dem modernen Arbeitsparadigma lässt sich feststellen, dass der Übergang in ihrem Denken – von der Frage des Totalitarismus hin zu Marx’ Rolle im bolschewistischen Totalitarismus – letztlich zum Umbruch in der Vita activa führte. Somit steht auch das moderne Arbeitsparadigma durchaus im Licht von Arendts Beschäftigung mit totalitärer Macht.

4. Fazit

In diesem Beitrag habe ich Hannah Arendts Denken des modernen Arbeitsparadigmas untersucht und dabei zwischen zwei Begriffen der Arbeit in VA/HC unterschieden: dem sklavisch konnotierten antiken/vormodernen und dem überschriebenen und verherrlichten modernen. Arendts Beschäftigung mit dem antiken Arbeitsbegriff dient jedoch primär als epistemischer „Hebel“, um die verborgenen Elemente des modernen Paradigmas offenzulegen. Dabei zeigt sich, dass sie das altgriechische Verständnis der Arbeit (im Gegensatz zur Tätigkeit des Handelns) weder bewundert noch bewertet, sondern nutzt, um tiefergehende Erkenntnisse über das moderne Arbeitsparadigma zu gewinnen.

Ein zentraler Aspekt der modernen Wende, die Arendt schildert, ist die Überschreibung der Arbeit mit den Qualitäten von Herstellen und Handeln, die ich als eine diskursive „Einschmelzung“ des dreigliedrigen menschlichen Tätigseins zu einem neuen modernen Arbeitsbegriff deute. Arendts Kritik des modernen Arbeitsparadigmas zeigt, verknüpft mit ihren Vorarbeiten zu VA/HC, die Zentralität der Arbeitsfrage in ihrem Werk und betont die Kontinuität ihrer Auseinandersetzung mit der Frage des Totalitarismus und der Arbeitsgesellschaft.

Obwohl die Frage der Arbeit nicht zu den bekanntesten Aspekten von Arendts Werk gehört, wird deutlich, wie grundlegend ihr Ansatz zur Arbeit sowohl für das Schicksal des dreigliedrigen menschlichen Tätigseins in der Moderne als auch für unser Verständnis von VA/HC ist.

Eine Annäherung aus dieser Perspektive eröffnet der Arendt-Forschung eine neue Sichtweise auf ihr Denken der Tätigkeiten in einem modernen Umbruch. Arendts Auseinandersetzung mit der Vita activa im Sinne von Arbeiten, Herstellen und Handeln wird oft phänomenologisch oder ontologisch betrachtet, was bedeutet, dass die Tätigkeiten weniger vor ihrem historisch-epistemologischen Hintergrund gesehen werden. Eine Lektüre von Arendt mit Fokus auf die Arbeit ermöglicht eine notwendige Verschiebung der Perspektive hin zu ihrem Denken der historischen Diskontinuität. So lassen sich VA/HC und Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought als Beschreibung und Kritik eines Stellungswechsels der Arbeit lesen, der die Geschichte in mindestens zwei verschiedene historische Diskurse spaltet.

Abschließend lässt sich sagen, dass Arendts Analyse des modernen Arbeitsparadigmas sowohl für das bessere Verständnis ihres Denkens als auch für die heutige gesellschaftliche Stellung der Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Ihre durchdringende Auseinandersetzung mit dem modernen Umbruch und der Kontinuität der Arbeitsverherrlichung bietet eine wichtige Grundlage, den zeitgenössischen totalitären Tendenzen im Arbeitsdiskurs zu begegnen.

Literatur

Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press.

Arendt, Hannah. 2002. “Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought.” Social Research 69, no. 2: 273–319.

Arendt, Hannah. 2008. Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft. Antisemitismus, Imperialismus, totale Herrschaft. 12 Auf. München/Zürich: Piper.

Arendt, Hannah. 2016. Vita activa oder Vom tätigen Leben. 8 Auf. München/Berlin: Piper Verlag.

Arendt, Hannah. 2018. The Modern Challenge to Tradition. Fragmente eines Buchs. Hannah Arendt, Kritische Gesamtausgabe. (Hrsg.) Barbara Hahn, Hermann Kappelhoff, Patchen Markell, Ingeborg Nordmann, and Thomas Wild. Bd. 6. Göttingen: Wallstein.

Arendt, Hannah. Vita activa oder Vom tätigen Leben (German Edition) (S.416). Piper ebooks. Kindle-Version.

Aristoteles. 2019. Philosophische Schriften. Band 4. Deutschland: Felix Meiner Verlag.

Benhabib, Seyla. 1991. “Modelle des öffentlichen Raums: Hannah Arendt, die liberale Tradition und Jürgen Habermas.” Soziale Welt 42, no. 2.

Berkowitz, Roger. 2018. “The Human Condition Today: The Challenge of Science.” Arendt Studies 2: 17–24.

Birmingham, Peg. 2018. “Worldly Immortality in an Age of Superfluity: Arendt’s The Human Condition.” Arendt Studies 2: 25–35.

Brouwer, René. 2024. “The Public and the Private Realm.” Paper presented at the Workshop on Hannah Arendt’s The Human Condition, Department of Philosophy of Law, Faculty of Law, Radboud University, Nijmegen, June 11.

Brunkhorst, Hauke. 2011. „The Origins of Totalitarianism/ Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft.“ In Hannah Arendt Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, (Hrsg.) Wolfgang Heuer, Barbara Rosenmüller und Wolfgang Seibel, 35–42. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.

Buggeln, Marc und Michael Wildt (Hrsg.). 2014. Arbeit im Nationalsozialismus, S. 3-24. Deutschland: De Gruyter.

Cornelissen, Wout. 2020. “Arendt on the Activity of Thinking.” In The Bloomsbury Companion to Arendt, edited by Peter Gratton and Yasemin Sari, 291–301. London: Bloomsbury Academic.

Foucault, Michel. 2015. The Punitive Society. Lectures. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Hamacher, Werner: Arbeiten Durcharbeiten, in: Archäologie der Arbeit, (Hrsg.). Baecker, Dirk. Kulturverlag Kadmos, Berlin 2002

Imbrasaite, Jurgita. 2022. “Zur Kritik des Arbeitsparadigmas bei Simondon und Arendt.” Vortrag bei der GfM-Jahrestagung 2022 «Arbeit», Halle, September 28–October 1.

Imbrasaite, Jurgita. 2024. “Labor as an Overlooked Entry Point into Modernity in the Works of Arendt and Foucault.” In Hannah Arendt and Michel Foucault: A Comparison of Their Historical Methodologies, (Hrsg.) Edmund Neill. Leiden: Brill Verlag.

Kohn, Jerome. 2011. “Karl Marx and the Tradition of Western Political Thought.” Hannah Arendt Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, (Hrsg.) Wolfgang Heuer, Barbara Rosenmüller und Wolfgang Seibel, 44-50. Stuttgart/Weimar: J.B. Metzler.

Lacan, Jacques. 2023. Die Kehrseite der Psychoanalyse. Das Seminar, Buch XVII (1969-1970). Turia & Kant.

Locke, John. 2008. Zwei Abhandlungen über die Regierung. 13. Auf. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Markell, Patchen. 2011. “Arendt’s Work: On the Architecture of The Human Condition.” College Literature.

Marx, Karl, and Friedrich Engels. 1932. Die Deutsche Ideologie. Kritik der neuesten deutschen Philosophie in ihren Repräsentanten, Feuerbach, B. Bauer und Stirner, und des deutschen Sozialismus in seinen verschiedenen Propheten. 1845-1846. Abteilung I, Band 5. Im Auftrage des Marx-Engels-Lenin-Instituts Moskau herausgegeben von V. Adoratskij. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1963. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Zweiter Band, Buch II: Der Zirkulationsprozeß des Kapitals. In K. Marx/F. Engels, Werke, Band 24. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1967. Theorien über den Mehrwert (Vierter Band des “Kapitals”). Zweiter Teil. In K. Marx/F. Engels, Werke, Band 26.2. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1983a. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Dritter Band, Buch III: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion. In K. Marx/F. Engels, Werke, Band 25. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1983b. Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. In K. Marx/F. Engels, Werke, Band 42. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1988. Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Erster Band, Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals. In K. Marx/F. Engels, Werke, Band 23. Berlin: Dietz Verlag.

Marx, Karl. 1992. Ökonomische Manuskripte 1863-1867. Apparat. Teil 2. In K. Marx/F. Engels, Gesamtausgabe (MEGA), zweite Abteilung. "Das Kapital" und Vorarbeiten, Band II/4.2. Berlin: Dietz Verlag.

Meyer, J. 2019. “Wie Hannah Arendt versuchte, Karl Marx beizukommen.” Sozial.Geschichte Online. https://sozialgeschichte-online.org.

Nancy, Jean-Luc. 2009. “Arbeit.” In Arbeit. Sinn und Sorge, (Hrsg.) Daniel Tyradellis and Nicola Lepp. Zürich/Berlin: Diaphanes.

Pellegrin, Pierre. 2001. “Hausverwaltung und Sklaverei (I 3-13).” In Aristoteles: Politik, (Hrsg.) Otfried Höffe. Deutschland: Akademie Verlag.

Pitkin, Hanna. 1998. The Attack of the Blob: Hannah Arendt’s Concept of the Social. Chicago: University of Chicago Press.

Redecker, Eva von. 2021. "Autoritäre Akkumulation: Hannah Arendt über Hobbes’ Leviathan und die bürgerliche Geschichte." Deutsche Zeitschrift für Philosophie 69, no. 6: 897-914. https://doi.org/10.1515/dzph-2021-0074.

Sigwart, Hans-Jörg. 2020. „Die Erfahrung des Tätigseins – Nachwort.“ In: Arendt, Hannah: Vita Activa oder Vom tätigen Leben. Erweiterte Neuausgabe. Hrsg. von Thomas Meyer. Mit einem Nachwort von Hans-Jörg Sigwart. München: Piper, S. 528–591.

Simondon, Gilbert. 2012. Die Existenzweise technischer Objekte. Deutschland: Diaphanes.

Smith, Adam. 2018. Der Wohlstand der Nationen: Eine Untersuchung Seiner Natur und Seiner Ursachen. Deutschland: dtv.

Tchir, Filippo. 2017. Hannah Arendt's Theory of Political Action. Cham: Palgrave Macmillan.

United Nations. 1948. "Allgemeine Erklärung der Menschenrechte." Vereinte Nationen, 217 (III) A, Paris, Art. 1. http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/.

Von Aquin, Thomas. 2013. Summa contra gentiles. Latin-German Complete Edition. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Walther, Rolf. 1990. “Arbeit — Ein begriffsgeschichtlicher Überblick von Aristoteles bis Ricardo.” In Sozialphilosophie der industriellen Arbeit, edited by Hans König, Barbara von Greiff, and Heinz Schauer. LEVIATHAN Zeitschrift für Sozialwissenschaft, vol 11. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-663-01683-0_1.

Wildt, Michael. 2014. “Der Begriff der Arbeit bei Hitler.” In Arbeit im Nationalsozialismus, (Hrsg.) Michael Wildt and Marc Buggeln, Deutschland: De Gruyter.

Young-Bruehl, Elisabeth. 1991. Hannah Arendt. Leben, Werk und Zeit. Frankfurt/Main: Fischer.

1Da es sich bei den Büchern nicht nur um unterschiedliche Sprachversionen des jeweils anderen handelt, sondern sie in bestimmten Abschnitten erhebliche Unterschiede aufweisen, nenne ich hier beide Titel. Die kritische Ausgabe, die beide Fassungen und eine Analyse der Varianten enthält, ist frühestens ab 2025 verfügbar (Hg. Patchen Markell und Thomas Wild). Sollten keine Diskrepanzen bestehen, verwende ich hier Zitate aus VA, wobei ich alle festgestellten Unterschiede zwischen den Fassungen berücksichtigen und angeben möchte.

2Diesen Begriff habe ich mir bei dem Technikphilosophen Gilbert Simondon (2012, 266) geborgt, obschon er ganz im Gegenteil das Arbeitsparadigma als etwas versteht, dass in der Antike beginnt und im Zeitalter der Technik fälschlicherweise auch das Verständnis der Technik bedingt. Mithilfe von Arendt konnte ich zeigen (Imbrasaite 2022), dass Simondon Herstellen und Arbeit verwechselt, da er das Arbeitsparadigma als grundsätzlich von der Idee des Hylemorphismus bedingt auffasst, wohingegen mit Arendts Unterscheidung der Tätigkeiten deutlich gemacht werden kann, dass das hylemorphe Schema seit der Antike dem Herstellen immanent ist. Darüber hinaus gewinnt Arbeit erst in der Moderne die alles dominierende Position, daher schickt es sich erst ab ihrem Beginn von einem Arbeitsparadigma zu sprechen. Strenggenommen müsste ich hier auch von dem „neuzeitlichen Arbeitsparadigma” sprechen, da die Ursprünge des Paradigmas tatsächlich bis in die von Arendt so bezeichnete Neuzeit des 17. Jahrhunderts reichen. Den Begriff „modern“ wähle ich hier aus mehreren Gründen: 1) Arendt ist in ihren Schriften selbst nicht konsequent und bezeichnet häufig Dinge als „modern“, wenn sie „neuzeitlich“ meint oder nutzt die Begriffe durchaus als Synonyme. Vgl.: „Daß die Neuzeit die Arbeiter und die Frauen in nahezu dem gleichen historischen Augenblick emanzipiert hat, geht nicht nur auf Konto einer größeren Vorurteilslosigkeit, sondern hängt aufs engste damit zusammen, daß die moderne Gesellschaft die mit den Lebensnotwendigkeiten verbundenen Tätigkeiten und Funktionen aus ihrem jahrtausendealten Versteck an das Licht der Öffentlichkeit gebracht hat.“ (VA, 89) 2) Gleichzeitig ist VA/HC zu entnehmen, dass die ursprünglichen Impulse der Diskursverschiebung nicht die entscheidenden transformativen Elemente darstellen. Für Arendt steht Marx und nicht etwa John Locke im Zentrum des epochalen Wandels innerhalb der Arbeitsdiskursivität. In gewisser Weise könnte man also sagen, dass Arendts Fokus auf Manifestationen des Arbeitsbegriffes liegt, die direkt mit dem gängigen Begriff der Moderne korrespondieren.

3Arendt spricht genauso wenig von Diskursen und lehnt gewissermaßen epistemologische Herangehensweise ab (Vgl. Redecker 2021, 903), doch ihr Denken der Arbeit, hat Qualitäten, die mit dem Ansatz der Diskuranalyse und der spezifischen Auffassung von den Epistemen, nämlich als Bedingungen, unter denen jedes Wissen und Denken möglich ist, sowie sie Michel Foucault (aber auch Jaques Lacan; siehe Imbrasaite 2018) aufgefasst hat, stark korrespondiert.

4Die hier vorgetragenen Argumente beruhen auf sechs Vorlesungen, die 1953 in zwei Serien an den Fakultäten der Princeton University und des Institute for Advanced Studies gehalten wurden und die als "langes" Manuskript bekannt wurden (Vgl. Kohn 2011, 46);

5Der HC gingen die so genannten „Walgreen Lectures“ voraus und die ursprünglichen Titel, die Arendt für diese Vorlesungen vorschlug waren symptomatisch für ihren primären Fokus auf die Frage der Arbeit in ihrer Auseinandersetzung. Der erste Titel, den sie (wahrscheinlich) dafür vorschlug, war "Labor & Equality in the Modern Age", der zweite - in zwei verschiedenen Varianten - "The Labor of our Body and the Work of our Hands,” und dann der übernommene: "Vita Activa". Für den Hinweis auf die geplanten Titel danke ich Wout Cornelissen, der auf diese Information bei seinen Archivrecherchen gestoßen ist. Den ersten Titel (oder besser gesagt, das Thema) schrieb sie auf den Brief vom 4. April 1955, den sie von dem Vorsitzenden der Walgreen Foundation erhalten hat. Den zweiten schlug sie in Briefen an ihn im Mai und Juli desselben Jahres vor.

6„Antipolitisch

ist nur das Arbeiten, bei dem wir uns weder in der Dingwelt

aufhalten noch mit anderen zusammen sind, sondern, von Mit- und

Dingwelt verlassen, auf unsere Körper zurückgeworfen, der

nackten Notwendigkeit unterworfen sind, uns am Leben zu erhalten.“

(VA, 270).

Bezüglich

der Notwendigkeit das Leben zu erhalten stimme ich mit Arendt nicht

ganz überein, da ich der Meinung bin, dass es einen radikalen

Unterschied zwischen Leben und Überleben gibt. Letzteres

impliziert einige Eigenschaften des sogenannten animal

laborans,

welches den Menschen als ein Wesen der Natur darstellt, einem Tier

gleichgestellt, das um sein nacktes Überleben kämpft. Das

Leben hingegen ist durch und durch ein Begriff der Welt (VA, 9.),

die der Mensch erbaut und in der er lebt. Die Arbeit als Teil dieses

Lebens ist kein Element der Natur, sondern der Mit- und Dingwelt,

denn Arbeit ist eigentlich ein Ergebnis des menschlichen

Bedürfnisses, diese Notwendigkeit für sein Überleben

zu sorgen, jemand anderem aufzubürden. Daher beginnt Arendt

letzten Endes auch bei der Sklaverei und nicht beim Homo erectus. In

dieser Publikation hat meine These leider nicht mehr Platz als in

dieser Fußnote, da ich den Fokus auf Arendts Verständnis

der Arbeit richte, welches an sich Hervorhebung bedarf. Aber

aufgrund dieser Perspektive gehe ich weder auf die Begriffe des

Lebens, des animal

laborans

noch der Natur tiefer ein, da sie aus einem durchaus ideologischen

Missverständnis entspringen, das Arendt von Marx übernimmt:

Arbeit sei des Menschen Stoffwechsel mit der Natur. Ich vertrete die

Meinung, dass es sich bei der Frage der Arbeit (auch im Arendtschen

Setting) sich vordergründig nicht um eine Beziehung zur Natur,

sondern um eine zwischenmenschliche Beziehung handelt: zunächst

zwischen pater

familias

und den Sklaven, später dem Feudalherrn und den Bauern und

schließlich dem Kapitalisten und den Arbeiter*innen.

7„Traditionell“ meint hier: in der traditionellen westlichen Diskursivität, die laut Arendt insgesamt mit Aristoteles beginnt und erst bei Marx zum Umbruch kommt (Arendt 2002, 2018)

8Aristoteles versteht die „Barbaren“, also Menschen aus anderen Ländern, die keine Griechen sind, als unmittelbar mit der sklavischen Natur versehen. (Aristoteles, 2019, 1252 b1-9) Es ist jedoch falsch anzunehmen, dass Aristoteles' Denken bezüglich der Natürlichkeit der Sklaverei nur der Ausdruck des „sozialen“ Settings seiner Zeit ist, wie Walther (1990) es vorschlägt. Tatsächlich ist Aristoteles der erste unter den großen Denkern seiner Zeit und seinen Vorgängern, der eine Position zur Sklaverei bezieht und sie insgesamt thematisiert. Pellegrin zufolge (2001, 38) ist die „Politik“ die einzige uns bekannte Analyse bzw. Rechtfertigung der fundamentalen Auffassung der Sklaverei (douleia) aus der Antike. Und doch erfahren wir von Aristoteles selbst, dass seine Position nicht unbedingt dem Status quo der Zeit entspricht, und dass das Thema „Natürlichkeit der Sklaverei“ aus sehr unterschiedlichen Perspektiven diskutiert wird. „Andere halten dagegen das Gebieten über Sklaven für naturwidrig, denn nur aufgrund des positiven Rechts sei der Sklave, der andere Freier, der Natur nach bestehe aber kein Unterschied zwischen ihnen; deswegen sei das Gebieten über Sklaven auch nicht gerecht, es gründe sich nämlich auf Gewalt.“ (Aristoteles 2019, 1253b 16-20). Daher ist es wirklich bemerkenswert, um nicht zu sagen erschütternd, dass Aristoteles im vollen Bewusstsein über diesen Diskurs ausgerechnet seine bekannte Position einnimmt und ihre „Richtigkeit“ verteidigt.

9Man kann durchaus darüber diskutieren, ob Arendt nicht zwischen der Versklavung durch die Natur und der Versklavung eines Menschen durch einen anderen unterscheidet. Sigwart weist darauf hin, dass Arendt dieses Problem bereits relativ deutlich anspricht, wenn sie auf die antiken ‚Künste der Gewalt‘ zu sprechen kommt, die hinter der Freiheit der Polis-Bürger stehen (vgl. Sigwart 2020, S. 538 ff.). Was jedoch das sklavische Element der Arbeit betrifft, so vertrete ich die oben genannte Meinung.

10Es ist zu beachten, dass Arendt der Arbeit in der jüdisch-christlichen Tradition insgesamt eine deutlich positivere Konnotation zuschreibt (vgl. Sigwart 2020, S. 573). Der Fokus liegt hier jedoch primär auf einer bei Arendt erkennbaren epistemologischen Kontinuität.

11Darauf weist Michel Foucault ebenfalls hin (Foucault 1996, 274 ff.; Imbrasaite 2024).

12Michel Foucault (2015, 232-233) und Jean-Luc Nancy (2009, 130-142) bringen eine sehr ähnliche Marx-Kritik vor. Und obwohl Arendts Argumentation viel stärker ausgebaut ist, wird sie nicht gleich ernstgenommen.

13Darüber hinaus geht die Tätigkeit des Herstellens in der Technisierung von Produktion verloren: „In diesem Stadium kommt man mit den Vorstellungen einer technisch bedingten, gigantischen Steigerung der handwerklichen Möglichkeiten, also der Technisierung von Herstellungsprozessen, nicht mehr aus; […] Was wir dagegen seit Beginn unseres Jahrhunderts technisch tun, ist etwas ganz anderes. Wir haben begonnen, gewissermaßen Naturprozesse selbst zu »machen« [.]“(VA, 175-176)

14Z.B. der Diskurs zur Automatisierung aber auch der „Care Work“ Diskurs –das wirklich eindeutig „Care Labor“ heißen müsste – verwenden die Begriffe work und labor durchweg synonym. Im deutschsprachigen Raum ist Herstellen als work Äquivalent hingegen kaum präsent. Dafür lässt sich beinahe alles als „-arbeit“ bezeichnen (Bühnenarbeit, Therapiearbeit etc.). Und dennoch handelt es sich um ein und denselben Diskurs, da Arbeit heute stets mit work wiedergegeben wird und visa versa. Die begriffliche Austauschbarkeit ist soweit naheliegend, da in einer Wegwerf-Gesellschaft die hergestellten Dinge ihre Dauerhaftigkeit verloren haben und der Unterschied tatsächlich kaum noch auszumachen ist.

15„Das semantische Feld Arbeit band sich gleichfalls ein in die Nationalisierungsbestrebungen im Europa des 19. Jahrhunderts. In der Theorie Adam Smiths war die Summe aller produktiven Arbeit der Reichtum der Nation; umgekehrt besaß die Nation ein eminentes Interesse an der Organisation, Mobilisierung und Produktivierung von Arbeit. ,Nationale Arbeit' im Sinne äußersten Arbeitseinsatzes als Dienst an der Nation war durchaus ein gängiger Topos schon im 19. Jahrhundert. Aus dem „Recht auf Arbeit" wurde eine „Pflicht zur Arbeit", stilisiert zur „Ehre der Arbeit". (Buggeln/Wild 2014)

16Vgl. Michel Foucault: “Capitalism, in fact, does not simply encounter labor-power, just like that. It is false to say, with certain famous post-Hegelians, that labor is man’s concrete existence. The time and life of man are not labor by nature; they are pleasure, discontinuity, festivity, rest, need, moments, chance, violence, and so on. Now, it is all this explosive energy that needs to be transformed into a continuous labor- power continually offered on the market. Life must be synthesized into labor-power [.] (Foucault 2015, 232-233)

17In seiner Erläuterung des Werkes fasst Hauke Brunkhorst zusammen: „Im Unterschied zur kausalen Kette der Ereignisse und den strukturellen Ursachen, die zu Hitlers Machtergreifung, der Errichtung der Konzentrationslager oder zum Zweiten Weltkrieg geführt haben und die im Mittelpunkt des historischen Interesses stehen, handelt es sich bei den Ursprüngen des Totalitarismus um eine komplexe geschichtliche Konstellation, um immer wieder abrufbare pattern, die in sich sehr unterschiedlich verursachte Ereignisse – wie etwa die Vernichtungspolitik der Nazis, die Moskauer Prozesse oder auch Mussolinis Marsch auf Rom, aber auch Rassegesetzgebung in westlichen Demokratien – geschichtlich überhaupt erst ermöglicht haben.“ (Brunkhorst 2011, 35)

18„Die Marxsche Rückführung aller menschlichen Tätigkeiten auf die Notwendigkeit eines unaufhörlichen Kreislaufs von Produktion und Konsumption mittels Arbeit prägte die bolschewistische Ideologie und brachte Arendt dazu, das Arbeiten dem Herstellen, der ›weltbildenden‹ Tätigkeit, sowie dem Handeln, dem Vermögen des Menschen anzufangen und Neues hervorzubringen, gegenüberzustellen (s. Kap. IV.3).“ (Kohn 2011, 47.)